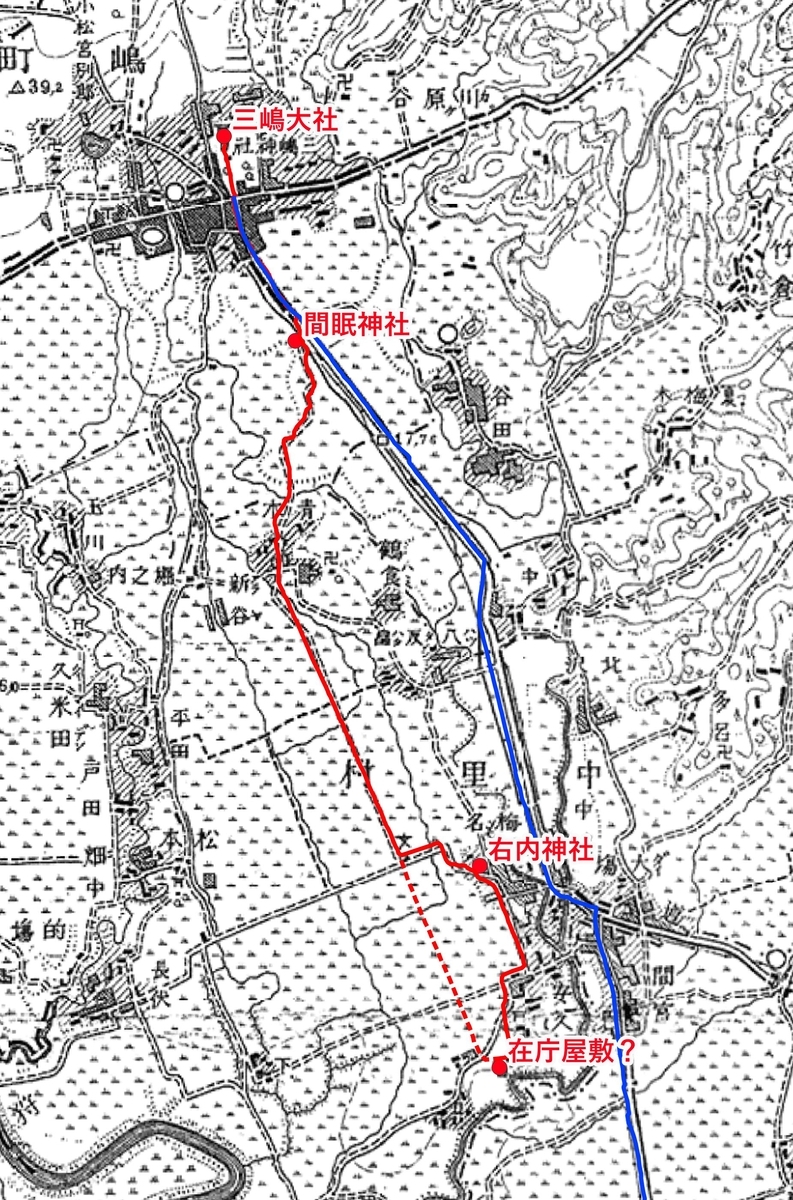

下田街道の踏査を始めてすぐに、在庁道の存在が気になりだした。ネットの古地図から割り出したルートのできるだけ近似できるルートを設定して、踏査してみた。NET 5Km

伊豆に流された源頼朝は伊豆一之宮である三嶋大社を深く崇敬し、源氏再興を祈願するために三嶋大社に100日参拝し、源氏再興を果たした後も篤く崇敬しました。鎌倉に幕府を開いた頼朝は大社の毎年の例大祭に参拝できないので、三島の南一里ほどの村々より、由緒正しい七人を選んで在庁職[七人頼朝]を名乗ることを命じて、交代で代参するようにした。

[在庁]または[頼朝]と呼ばれた農民の代表は、現在の安久の長福寺の西隣にあった在庁屋敷から、頼朝と同じ装束で在庁道を通り、三嶋大社に代参したそうだ。

踏査は、在庁屋敷から、今昔マップ-関東(1894-1915)に残る旧道を繋いだルートに最も近い現在の道路を辿ってみた。

踏査は、在庁屋敷から、今昔マップ-関東(1894-1915)に残る旧道を繋いだルートに最も近い現在の道路を辿ってみた。

在庁道は国道を約1400m直進して、青木の信号手前で、細い道に右折する。

在庁道は青木の旧村内を屈曲しながら、北進する。

ほとんど回り道しないで、間眠神社前までたどり着いた。

間眠神社前を通る在庁道は、途中の民地を迂回した先で、下田街道に合流する。

エビス小路の先に、大社が見えてきた。

奉幣使が通った頃には無かったモダンな看板建築も、今ではレトロなモダンとなった。

追加踏査

在庁屋敷から中郷小学校の交差点まで、在庁道は現在の国道に沿って進んだ、という説もあるので、在庁屋敷前から西の国道に向かって辿ってみた。(踏査マップの赤-点線)

国道に出るまでの小路沿いに、大井凝灰角礫岩と思われる石蔵があった。

安久の信号で、国道に合流する。

古道の痕跡は全くなく、交通量の多い国道を北進する。

中郷小の交差点で、安久・梅名の集落内を通ってきた古道と合流して、青木の信号まで国道沿いを北進する。

明治の古地図では、田んぼが広がり、条里に沿った道は示されていない。どちらのルートが正しいか、痕跡・史料は無いので、ハッキリとしない。奉幣使が通った時代によっても、道は改変されているだろう。

在庁道の踏査ルート(赤)を古地図上にプロット。(青は下田街道)